中國網/中國發展門戶網訊 國家關鍵技術是對經濟繁榮、社會發展和國家安全至關重要的技術,是決定國際競爭的勝負手。主要國家高度重視從國家層面培育關鍵技術。近年來,隨著全球產業競爭格局的變化和地緣政治風險的加劇,關鍵技術在經濟安全和國家安全中的作用更加凸顯,全球主要國家將關鍵技術上升到國家戰略。美國在2020年發布《關鍵和新興技術國家戰略》(National Strategy for Critical and Emerging Technology),推出“關鍵和新興技術清單”(Critical and Emerging Technologies List),以維持其在關鍵技術領域的競爭優勢和領先地位。韓國、澳大利亞、歐盟也紛紛于2021—2023年推出各自的關鍵技術清單,并以此作為技術研發布局、國際合作、政策制定等的參考依據。中國在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中明確提出“加強技術經濟安全評估”,相關部門和學術界圍繞關鍵技術識別、遴選、評估及攻關路徑等進行了探索和研究。

國家關鍵技術識別與遴選是實施國家關鍵技術戰略的重要環節和前提,各國在國家關鍵技術遴選標準、方法、組織機制等方面既有共同舞蹈場地的規律性,又體現出各自的特色。本文以關鍵技術的概念演變為切入點,剖析了國家關鍵技術的內涵與特征,提出國家關鍵技術識別和遴選的分析框架,并以該框架分析了代表性國家關鍵技術遴選的實踐案例,從而為我國開展相關工作提供建議。

國家關鍵技術的內涵與特征

國家關鍵技術的內涵

“關鍵技術”(critical technology)的概念最早可以追溯到20世紀20年代,當時美國軍方將依賴外國進口的特定商品認定為“關鍵”商品,后來“關鍵”一詞從戰略性物資、商品、資源、材料延伸至技術,且“關鍵技術”的范圍拓展至軍民兩用技術。此后,日本、德國、英國等也相繼提出各國的關鍵技術,中國在20世紀90年代初開展了國家關鍵技術選擇。隨著時代的發展,關鍵技術的內涵也在發生著變化,近年來出現了很多類似的概念,如“核心技術”“關鍵核心技術”“關鍵共性技術”“‘卡脖子’關鍵核心技術”“國家關鍵技術”等。政策制定者和學者從不同角度給出了“關鍵技術”的概念,綜合來看,現有對關鍵技術的理解可從技術系統、技術水平和技術功能3個視角理解其內涵。

從技術系統視角看,各種技術有機聯系而形成的具有特定功能的整體是一個技術系統,技術只是整個系統中的一個組成部分。在某個技術系統中,具有先行和導向作用、能帶動其他技術發展、使系統具有活力的技術就是關鍵技術。例如,辜勝阻等提出的核心技術,是指在生產系統或技術系統中起關鍵或核心作用的技術;張玉臣和譚禮按照“屬加種差”原則重新界定關鍵核心技術概念,指出關鍵核心技術是在技術體系發揮關鍵作用、居于核心地位且占據主導權的技術。

從技術水平視角看,關鍵技術是指那些發展最先進、最前沿,具有創新性、前瞻性的技術,是能使國家在競爭中當前或未來可能處于領先地位的重要技術。例如,胡有林和曾海麗研究了工業互聯網關鍵核心技術,提出了先進基礎技術、關鍵戰略技術、前沿引領技術3類關鍵核心技術,并指出前沿引領技術是指新涌現或正在發展中的具有潛在融合性、重構性的高精尖技術。將先進技術視為關鍵技術的典型代表是美國第103屆國會通過的《國家競爭力法》(National Competitiveness Act),認為關鍵技術代表了技術領域發展的前沿,并用“關鍵”和“先進”來指稱商務部的技術監測和咨詢活動。

從技術功能視角看,關鍵技術是指那些應用領域廣、實用性強、能促進多種行業發展的技術,同時,對經濟社會發展的其他方面具有基礎性和支撐性作用。關鍵技術的功能包含多個方面,不同國家關注的重點有所差異。例如,美國白宮科學技術政策辦公室將國家關鍵技術定義為“對美國的經濟繁榮和國家安全至關重要的技術”;歐盟將國家關鍵技術定義為“對提高產業競爭力,提高生活質量,增加就業、社會凝聚力的跨部門、跨行業的通用技術”;中國在早期的國家關鍵技術選擇時將其定義為“對振興產業、提高國際競爭力、促進經濟持續增長、改善人民生活質量、保證國家強盛起決定性作用的技術(群)”。

上述不同角度的定義,反映了關鍵技術在不同視角下的作用和地位。總體來看,國家關鍵技術是指對一國科技發展、經濟繁榮和國家安全至關訪談重要的技術,在技術體系中小樹屋具有不可替代的作用和決定性影響。與企業層次和產業層次的關鍵技術相比,國家關鍵技術是戰略層面的,事關國家發展全局和長遠發展。國家關鍵技術的選擇,既要考慮技術在整體系統中的主導地位,也要考慮技術水平的高低,還要考慮技術在滿足經濟社會發展的需求,以及在確保當前或未來一段時間內的競爭力、領導地位和國家安全等方面的所起的決定性作用。

國家關鍵技術的特征

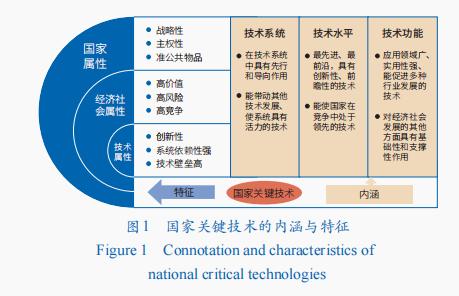

國家關鍵技術與企業或產業層面關鍵技術既有共性,也有其特殊的理解維度。多維視角下的國家關鍵技術具有豐富的特征。根據國家關鍵技術的概念與內涵,結合現有文獻對關鍵核心技術特征的描述,本文認為,國家關鍵技術具有技術屬性、經濟社會屬性和國家屬性三重屬性,分別體現了不同的特征(圖1)。

從技術屬性看,國家關鍵技術具有創新性、對技術系統依賴性強、技術壁壘高的特點。技術是根據生產實踐或科學原理而發展出來的各種工藝、方法和技能。創新是技術的使命,有些技術是對現有技術或發明創造的改進和持續開發,有些則是基于科學新發現及底層原理開發的全新技術。關鍵技術往往創新性較高或具有原創性,如高端芯片、大語言模型、量子計算等。同時,關鍵技術的開發往往是基于長期積累和演化的結果,需要依賴多元的知識體系和復雜的協同創新體系,是技術系統中知識密集度較高的部分,其開發難度更大、周期更長且不易被模仿,具有較高的技術壁壘。

從經濟社會屬性看,國家關鍵技術具有高價值性、高風險性和高競爭性的特點。技術的發明和應用會促進科學、教育、經濟、文化等的發展,同時也受到各方面社會因素的影響和制約。關鍵技術具有創新投入大、成果轉化周期長、收益不確定性高等風險,在應用過程中也存在產業鏈、供應鏈斷裂的風險。技術價值的重要體現是經濟價值,通過技術應用推動產品創新、工藝改進、功能升級等,實現經濟利益。關鍵技術往往處于產業核心地位、控制著產業技術制高點,被少數國家的極少數企業擁有的技術,如光刻機、單克隆抗體制備技術等,通常具有高附加值,因此成為國家間競爭的焦點。

從國家屬性看,國家關鍵技術具有戰略性、主權性和準公共物品的特點。關鍵技術這一概念來源于美國,最初從戰略性物資和商品延伸而來,與國家利益緊密相連。與戰略資源一樣,關鍵技術往往被少數國家掌握,并成為其打壓競爭對手的“武器”。歐洲自新冠疫情以來,對技術主權的呼聲越來越高,2021年德國聯邦教研部編制《技術主權倡議書》(Impulspapier zur Technologischen Souveränität),提出投資關鍵技術以加強技術主權的倡議;研究人員甚至提出將技術主權作為創新政策制定框架,以實現國家目標和政治主權。出于國家安全和戰略目標的考慮,國家關鍵技術往瑜伽場地往具有一定的公益性、有限的非競爭性和局部的排他性,介于私有技術和公共技術之間,如通信技術、網絡技術、能源技術等,因此具有準公共物品的特點。

國家關鍵技術識別和遴選的分析框架

基于國家關鍵技術內涵與特征的分析可知,這類技術同時具有技術屬性、經濟社會屬性和國家屬性,當前各國的遴選實踐與學術界的理論方法研究都圍繞3個屬性的特征展開。美國較早開展國家關鍵技術遴選,1991—1998年每2年制定1份關鍵技術清單,并發布《國家關鍵技術報告》(National Critical Technology Report),此后由于美國創新政策的關注重點由個別技術轉向產出機制,國家層面的關鍵技術識別活動暫時擱置。隨著關鍵技術在經濟發展和國家安全中的重要性日益突出,美國在2020年出臺的《關鍵和新興技術國家戰略》中推出“關鍵和新興技術清單”。

學界對國家關鍵技術選擇的研究大致分為兩大類:以介紹國際經驗為主,梳理及比較主要國家關鍵技術選擇的邏輯框架、基本原則、方法、流程、組織機制等,包括美國、澳大利亞、韓國、歐盟和日本等;以關鍵技術選擇的方法探索為主,發展了利用專利數據特征和關聯關系識別關鍵技術的方法,并開展實證研究,如基于專利被引頻次、同族專利數、專利寬度、權利要求數、科學關聯度構建預測模型,基于專利被引頻次與社會網絡分析構建識別框架等。

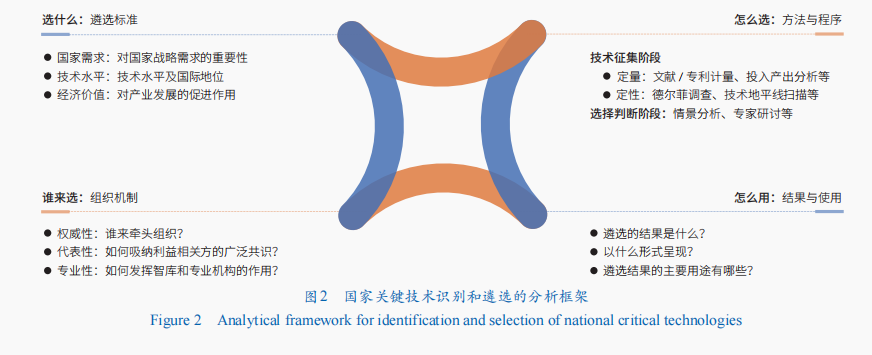

國家關鍵技術是否能夠被準確識別與遴選,不僅需要科學的方法和適合的標準,也需要合理的程序和組織機制。圍繞“選什么”“誰來選”“怎么選”“怎么用”等基本問題,構建一套系統的分析框架,對成功識別和遴選國家關鍵技術至關重要。“選什么”,是首要問題,關鍵在于建立適合的遴選標準。遴選標準是指識別和遴選國家關鍵技術的依據,應結合國家關鍵技術的內涵和屬性特征,一般從國家戰略需求、技術發展階段、對產業發展的重要性3個維度進行判斷。“誰來選”,核心是由誰牽頭、組織哪些主體來選,以及如何組織各類主體之間的關系。“怎么選”,既涉及方法,又涉及程序。方法是指收集、識別、遴選和評價技術的方法,包括文獻/專利計量、德爾菲調查、專家研討等;程序包括技術征集、識別、遴選、判斷等環節。“怎么用”,指遴選的結果及其如何使用,即最終選出的技術或技術集及其呈現形式,包括技術清單、技術報告、技術卡片等,在管理實踐中如何使用(圖2)。

國家關鍵技術識別和遴選的跨案例分析

不同國家和地區的政治體制、基本國情、科技發展階段及選擇關鍵技術的目的不盡相同,在實際操作中體現了各自的特色,但同時也存在諸多共性。本文選擇具有代表性的美國、歐盟、韓國和澳大利亞,對其識別與遴選國家關鍵技術的實踐開展多個案例的跨案例研究,比較分析不同國家和地區在遴選標準、組織機制、方法與程序、結果及使用等方面的共同點與不同點,分析各類要素之間的關聯關系,為我國開展國家關鍵技術識別與遴選提供更有針對性的建議。

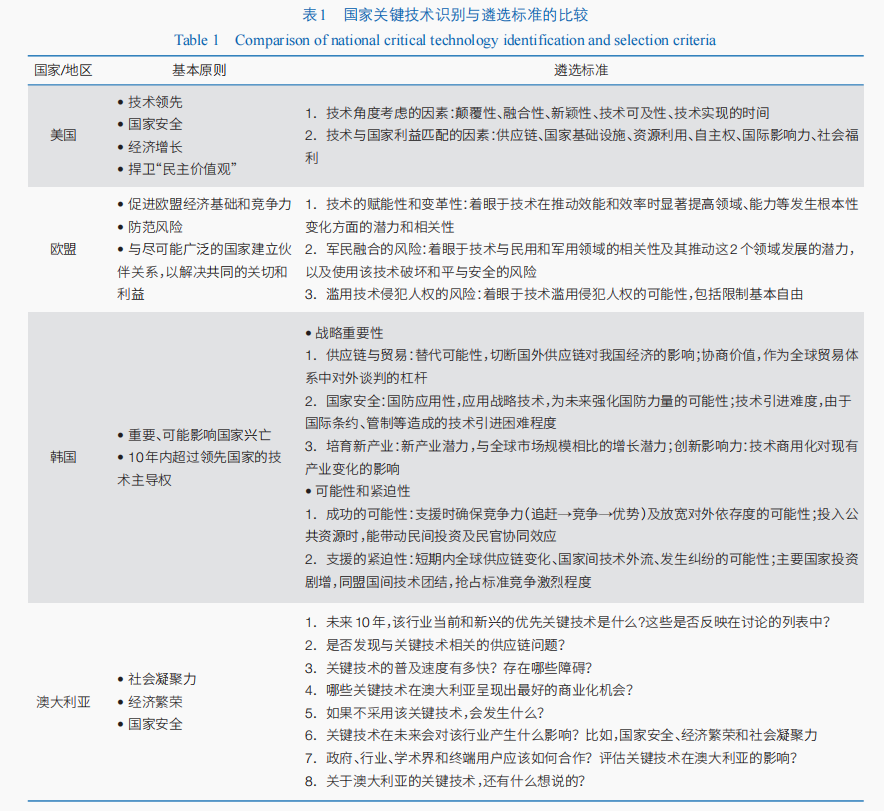

遴選標準

各國或地區的國情、體制、所處發展階段和戰略目標不同,在選擇國家關鍵技術時考慮的因素和原則也不同,即便同一國家在不同歷史時期選擇國家關鍵技術的標準和原則也在發生變化。各國或地區的國家關鍵技術遴選標準,顯示了遴選標準與戰略目標的一致性(表1)。美國在確保實現全球領先的戰略目標下,著重考慮技術水平的領先及其與國家利益的匹配;歐盟在強調“戰略自主”的目標下,更多從防范風險的角度考慮,對技術的賦能性與變革性、軍民融合風險和技術濫用風險進行評估;韓國在其資源有限的情況下選擇能夠確保競爭力的技術,考慮技術對國家戰略的重要性、可能性和緊迫性;澳大利亞瞄準未來10年內的優先關鍵技術,全面研判技術的發展速度、商業化機會、對行業和社會的影響等。

各國或地區對國家關鍵技術的選擇,既有共識,又體現了各自的特色。一方面,體現了國家關鍵技術的技術屬性、經濟社會屬性和國家屬性,包含了技術水平、對經濟的促進作用及對國家安全的影響3個必選標準;另一方面,由于不同國家的政治體制、技術發展階段和經濟水平不同,各國或地區對不同維度的關注重點略有不同,如美國強調技術領先,歐盟注重技術自主,韓國關注培育新產業,澳大利亞注重技術的影響,這一區別也體現了國家關鍵技術與一般性關鍵技術的區別。

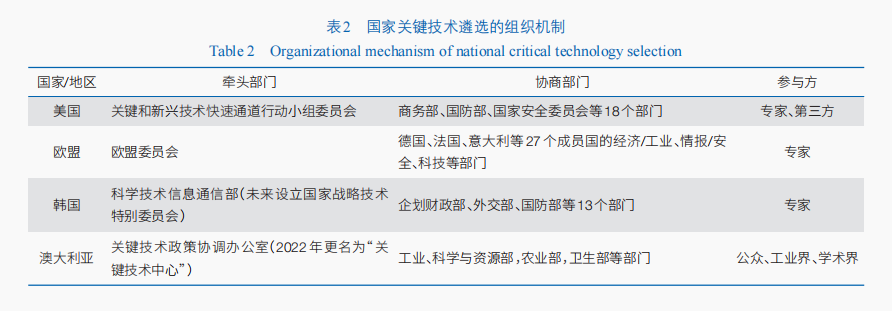

組織機制

國家關鍵技術遴選必須采取符合本國或地區特點的組織架構和管理機制,有些國家或地區成立專門的機構負責遴選工作,有些指定某一部門組織開展遴選工作,有些則借助第三方進行識別與遴選(表2)。美國2020年成立了關鍵和新興技術快速通道行動小組委員會,隸屬于國家科學技術委員會(NSTC),其成員來自美國商務部、國防部、國家安全委員會等18個部門。澳大利亞2021年成立了關鍵技術政策協調辦公室(CTPCO),隸屬于總理和內閣,其職責是召集工業、科學與資源部,農業部,衛生部等相關部門共同商討關鍵技術政策;該辦公室于2022年更名為“關鍵技術中心”,并轉移到工業、科學與資源部。韓國由科學技術信息通信部聯合13個部門開展關鍵技術遴選,并計劃在國家科學技術咨詢會議中設立國家戰略技術特別委員會負責戰略技術遴選與管理。歐盟先由歐盟委員會開展內部分析,再由委員會和成員國共同評估。

國家關鍵技術具有國家屬性,代表國家意志,在遴選過程中既要考慮國家戰略需求,也需要凝聚各方共識。為更好地推進國家關鍵技術遴選,各國基本都采用“自上而下”和“自下而上”相結合的組織機制,主要包含3個方面:由國家層面的權威部門牽頭組織、跨部門協調;由各部門共同開展、協商、共同使用;③充分吸納學術界、工業界、智庫、公眾等的廣泛意見。

遴選方法

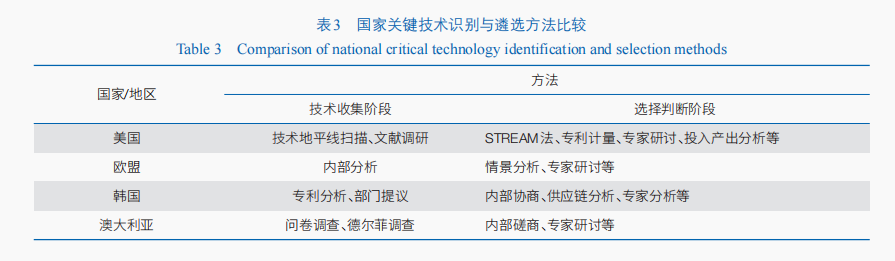

國家關鍵技術識別與遴選是一個復雜的綜合評價過程,主要有技術征集與技術選擇2個環節,需要綜合應用各種方法。技術征集,是關鍵技術選擇的基礎,比較常見的方法有技術地平線掃描、德爾菲調查、專利分析、文獻計量等。例如,美國國家關鍵技術選擇在候選技術識別階段采用地平線掃描方法對39個國家和地區的技術戰略進行了系統分析(表3)。技術選擇,根據遴選標準在征集形成的備選技術中選出國家關鍵技術,最常見的方法是專家研討,專家有時根據提前設定的問題框架進行判斷。例如,美國采用系統性技術偵察、評估與采納方法(STREAM),這是一套用于技術評價與決策的問題集,共有11個問題用于分析技術采用的機會和障礙。此外,技術選擇過程中,為保持顆粒度的一致性,需要通過對技術進行分解,可根據技術驅動因素、技術構成及其形成的產品結構與類型進行分解。例如,美國國家航空航天局根據技術學科基礎對技術進行分類,并使用3級層次結構為每個技術領域進行分解。

遴選結果

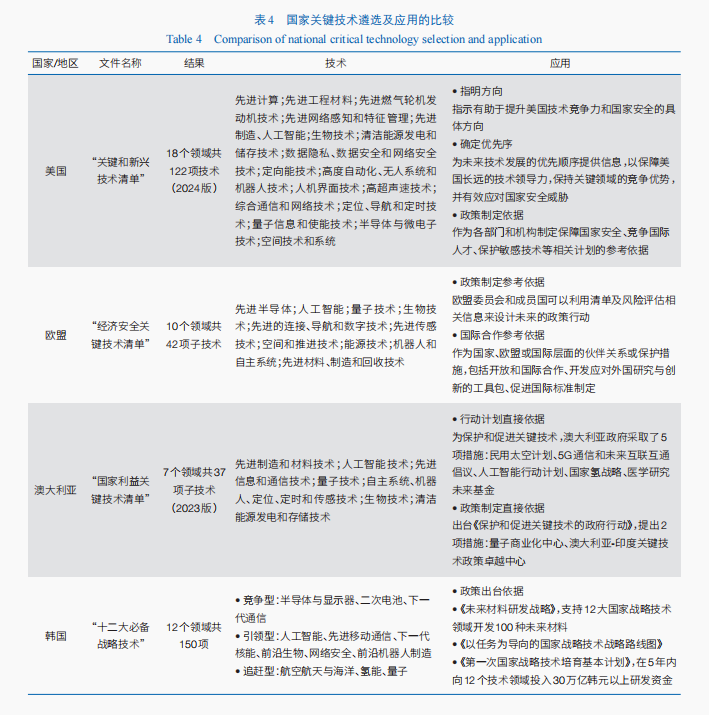

國家關鍵技術遴選的最終結果主要以關鍵技術清單的形式呈現,并往往與其國家戰略行動計劃同時發布。美國“關鍵和新興技術清單”作為《關鍵和新興技術國家戰略》的附件同時發布,之后于2020年推出1份含20個技術領域的清單,并于2022年、2024年相繼修訂更新為18個技術領域共122項關鍵技術。歐盟為響應《歐洲經濟安全戰略》(European Economic Security Strategy),發布“經濟安全關鍵技術清單”(List of Critical Technology Areas for the EU’s Economic Security),涵蓋10個技術領域共42項關鍵技術。澳大利亞在《關鍵技術行動計劃》(The Action Plan for Critical Technologies)中推出1份包含63項技術的“國家利益關鍵技術清單”(List of Critical Technologies in the National Interest),并于2023年修訂為7個領域共37項技術。韓國2021年將“十大必備戰略技術”(10 Essential Strategic Tec瑜伽教室hnologies)作為《國家必備戰略技術選定與培育保護戰略》(Strategy for the Selection and Development and Protection of National Essential Strategic Technologies)的主要內容,2024年更新為“十二大必備戰略技術”(12 Essential Strategic Technologies)。比較各國遴選結果可知,主要國家集中關注了先進半導體、人工智能、量子技術、生物技術、先進材料等能夠革新技術和產業的技術領域(表4)。

由表4可知,國家關鍵技術清單已經成為各國政策制定和未來行動的重要依據。在政策制定方面,為技術研發布局、人才國際競爭、敏感技術保護、國際合作等指明了方向;在未來行動方面,圍繞清單所列技術,一些國家出臺了有針對性的行動方案,通過建立研發基地、技術出口管制、設立研究基金等手段推進關鍵技術的研發、保護和管理。

跨案例研究發現,4個國家(或地區)在識別和遴選國家關鍵技術實踐中形成了各自的一套體系,且實踐體系在主要框架上具有相似性,即都是圍繞“選什么”“誰來選”“怎么選”“怎么用”等基本問題展開的。關于“選什么”,4個案例均在各國的戰略目標下設定遴選標準,均考慮了技術水平、對經濟的促進作用及對國家安全的影響3個維度;關于“誰來選”,4個案例均重視從國家層面成立專門機構牽頭組織,同時注重吸納各方意見;關于“怎么選”,4個案例均綜合運用定量和定性方法,同時注重傳統方法和創造新方法;關于“怎么用”,4個案例的最終成果均形成了關鍵技術清單,但各國對清單的運用有所差異,有些是強運用,有些是弱運用。國家關鍵技術識別與遴選的每個要素對最終結果的準確性均有影響,且各類要素之間還存在一定的關聯性,多案例分析的結果對我國開展國家關鍵技術識別與遴選具有重要的借鑒意義。

結論與建議

國家關鍵技術關乎一個國家或地區的經濟繁榮、社會發展和國家安全,對于增強國家科技創新能力和提升國際競爭力具有重要作用。本文從技術系統、技術水平和技術功能3個視角分析了國家關鍵技術的內涵,并認為國家關鍵技術具有技術、經濟社會和國家三重屬性,分別體現了不同的特征,如技術屬性體現了技術的創新性、對系統依賴性強、技術壁壘高的特點,經濟社會屬性體現了高價值性、高風險性和高競爭性,國家屬性則體現了國家關鍵技術的戰略性、主權性和準公共物品的特點。基于對國家關鍵技術內涵與特征的認識,提出國家關鍵技術識別與遴選的分析框架,圍繞“選什么”“誰來選”“怎么選”“怎么用”等基本問題,對美國、歐盟、韓國和澳大利亞的實踐進行多案例研究,比較分析其遴選標準、方法與程序、組織機制、結果與使用的共性與差異性。

我國高度重視關鍵技術,也開展過技術預見活動;在五年發展規劃、重大戰略、重大專項、進出口管制目錄等重要文件或指南編制中,也提出了優先發展的重點領域,但并未形成國家層面類似于美國、韓國等的國家關鍵技術清單,并將此作為統籌各部門和機構的政策工具。當前,世界處于百年未有之大變局,我國更加需要科技創新為高質量發展提供安全支撐,為更好地培育和發展新質生產力,遴選、培育和保護國家關鍵技術成為必然選擇。為此,提出4點建議。

建立國家關鍵技術清單制度。中國式現代化關鍵在于科技現代化,盡管我國科技創新水平在加速提升,但仍然存在原創性顛覆性不足、重點領域關鍵技術受制于人等問題。為進一步明確當前的任務,抓住“關鍵少數”,需凝聚共識,識別對經濟安全和國家利益至關重要的關鍵技術,形成國家關鍵技術清單;以清單為抓手推進關鍵技術攻關、培育、保護及對經濟社會的輻射帶動作用。同時,要明確相關部門的職責定位,確保國家關鍵技術清單政策得到落實,建立清單監測和動態調整機制,對關鍵技術進行實時監測與動態調整。

構建“技術-經濟-安全”三維遴選標準。從國家層面遴選關鍵技術,既要考慮短板技術,又要考慮具有國際競爭力的優勢技術;既要關注當前的技術水平,又要考慮未來的發展。在此原則下,借鑒主要國家實踐中形成的技術水平、對經濟的促進作用及對國家安全的影響3個必選標準,構建“技術-經濟-安全”三維遴選標準,統籌考慮識別與遴選國家關鍵技術。技術角度,重點關注創新性、領先性、技術成熟度等;經濟角度,重點關注供應鏈、可持續性、經濟利益、外貿等;安全角度,重點關注國家需求、技術可獲取性、國外供應風險等。同時,在遴選方法體系中,應充分利用各方資源,綜合運用多種方法,采用定量與定性相結合的方法,并注重人工智能等新技術的應用。

建立國家層面的關鍵技術遴選組織機制。國家關鍵技術遴選要充分發揮政府、科技界、產業界等作用,凝聚共識,成立專門機構或依托綜合部門牽頭組織,科技、教育、貿易、工業、外交等相關部門共同參與,廣泛征求國家高端智庫、研究機構、行業協會、骨干企業等的意見。建立部門協調機制,決策機制由高層級的政府機構負責,確定關鍵技術識別的總體方向和目標,統籌協調多個部門,確保關鍵技術識別的科學性和權威性。協調機制由各部門共同構成,負責在各自領域內進行技術評估,并加強信息共享與互聯互通,提升評估的質量和水平。建立咨詢評議機制,結合國家高端智庫建設,依托有基礎、有優勢、有特色的機構,建立專門的關鍵技術遴選與評估支撐機構,不斷完善與開發國家關鍵技術遴選與評估方法。組織學術界、產業界的專家隊伍,充分利用各方力量,形成高水平的專業隊伍,提升關鍵技術遴選的科學性和精準性。

強化國家關鍵技術清單的應用。以國家關鍵技術清單為基礎,統籌協調科技、貿易、外交、教育等各部門進行政策設計與制定,為制定科技計劃、攻關項目、研發布局等提供指導,確保各項政策在關鍵技術發展方面的一致性和協調性,推進關鍵技術的培育、產業化應用、保護、國際合作等。在技術培育方面,根據關鍵技術的分類和優先序,制定不同時租空間的培育和實施路徑,加強關鍵小樹屋技術攻關,推動技術產業化應用,確保我國在技術和產業上處于領先水平。在技術保護方面,評估敏感技術的風險,明確需要保護技術的范圍,以關鍵技術清單作為修訂出口管制技術目錄、投資安全審查目錄等的依據,防止技術泄露與技術轉讓,維護產業鏈供應鏈安全。

(作者:程燕林、曹亞領、肖雁,中國科學院科技戰略咨詢研究院;代濤,中國科學院大學公共政策與管理學院。《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言